来源:高分子科学前沿|

发表时间:2023-08-24

点击:4784

在海洋中,有一些漂浮的小生物能感知到水中光线的变化。它们可以根据光线的强弱,自主调整自己的运动,以便捕捉到食物、寻找繁殖的机会,并远离危险。这些生物的调整运动有很多种,包括趋光性、趋涡性、趋流性和趋化性等,让它们可以根据环境的变化,自主选择移动的方向。这种能力让它们看起来有点像在做“决策”。要实现这种“决策”,生物体需要在受到刺激时产生驱动力,并在合适的时候停止驱动。目前,人类制造的一些人工系统也有类似的反馈控制功能,但这些功能往往需要依赖预先编程的电子电路控制,或者人为的遥控操作。然而,如果不依赖电子控制或人工干预,仅仅使用均匀的材料,我们还很难实现像这些小生物一样,可以无拖线、自主决策地在整个空间内进行趋光性运动。这个领域仍有许多挑战等待我们去克服和研究。

近日,上海交通大学机械与动力工程学院前瞻交叉研究中心的钱小石教授团队与香港大学机械工程系Nicholas X. Fang教授合作开发了一种整体的、刺激响应的趋光软体载具(PTV),它具有类似水母的对称性几何结构,能够迅速地朝向任意方向的稳定光源自主运动,并根据光源方向的变化,实时准确追踪。该研究工作以题为“Self-regulated underwater phototaxis of photoresponsive hydrogel-based phototactic vehicle”的研究论文发表在Nature Nanotechnology上。该项研究依托材料科学、热科学、光学、流体力学、机械制造等多个领域的交叉合作,上海交通大学机械与动力工程学院的孟光教授、陈江平教授、吴亚东副研究员、汪华苗副教授、杨光副教授、刘振宇副教授以及南方科技大学机械与能源工程系的葛锜副教授也参与了该项研究。

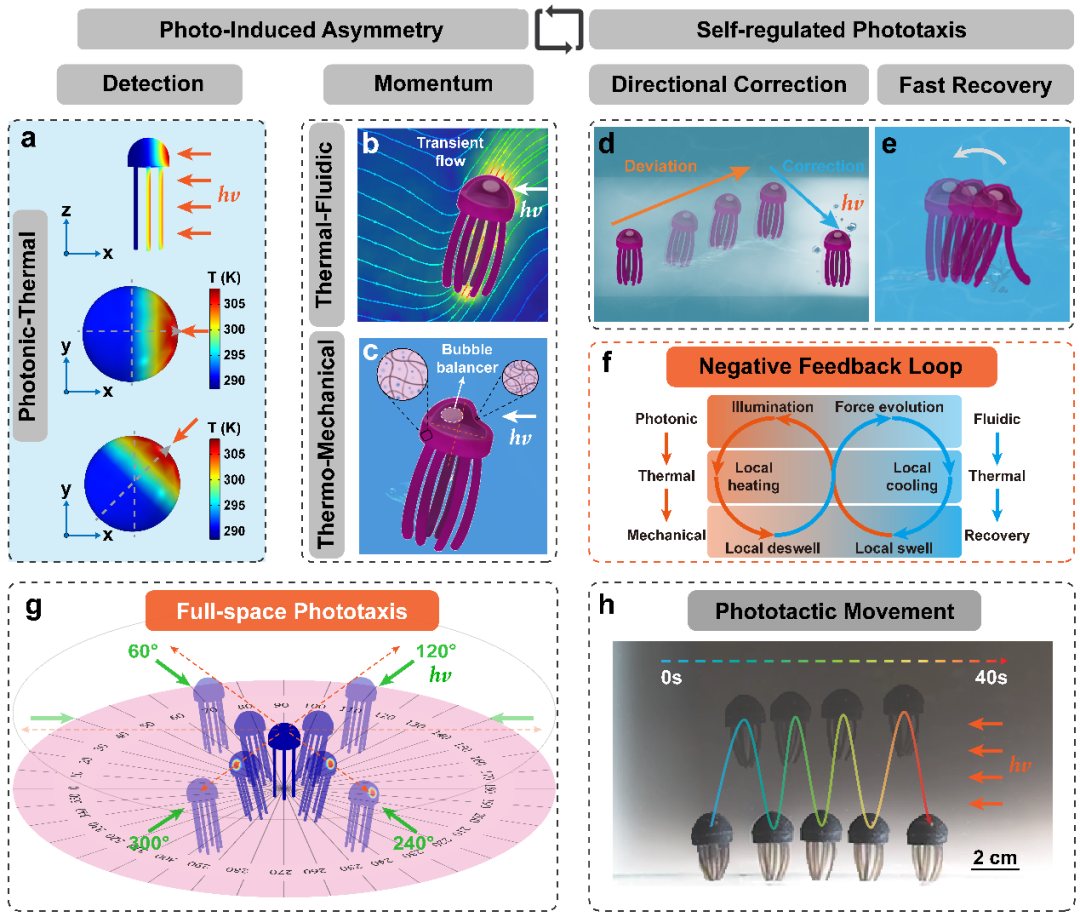

在光照条件下,PTV利用定向光子能量引发温度、流场和几何形态上的非对称性。光子诱导的多场可逆非对称性使PTV能够对任何入射方向做出响应(图1a),从而产生可提供动力的向光流体运动(图1b),并自发地采取最佳姿态进行低阻力的向光游动(图1c)。为了避免因受热表面引起的上升流而产生的偏移运动,PTV能够自适应地增强受热表面的对流换热,从而为纠正方向偏差提供负反馈(图1d)。此智能系统采用一种快速驱动和恢复的刺激响应水凝胶为基质材料,对来自不同方向的光照能做出快速响应(图1e)。高灵敏度和可逆的化学机械反应使其能够在温和的光照条件下(<1 Sun),实现对全空间的向光性和精准操纵(见图1g、h)。

图1:通过自发诱导非对称调节实现全空间趋光性的示意图。

图2:光-热-流体引导的PTV运动。

在白光照射下,与r-GO耦合的PTV表现出自主向上和向右的跃迁,然后回到底部,实现了水平趋光性(见图3a)。分析结果表明,PTV加速时遇到环境冷流体的速度更快,随之而来的冷却终止了上升流,使PTV重新回到正常运动轨迹。大量的对流传热向环境中释放的热量(q=-hA(Ts-Tf))超过了输入光子的功率(P),因此引发了表面温度的振荡,从而构建了负反馈回路(图3b,3c)。在阳光照射下,PTV始终停留在容器底部(图3e)。一旦受到光照,PTV立即开始游向水面(图3f)。与AuNPs结合的PTV同样也能够向光源方向跳跃(图3g)。由于光束宽度相对较窄,上升的PTV会通过远离照明的方式降低表面温度,从而完成负反馈循环。作者定量研究了无量纲理查森数(Ri=Gr/Re2)来探究自然对流和强制对流的相对权重。尽管在两种情况下努塞尔特数(Nu=16.9)相当,但激光照射时的Ri为144.0(≫1),从而证实了自然对流在冷却中占主导地位。而在宽光束照射下,Ri=6.8,说明速度诱导的混合对流在自适应调节中扮演重要角色(图3i)。

图3:通过自我调节诱导的非对称实现PTV的趋光性。

桨状触手获取动量时容易与激光束错位,由光-热-流体驱动的PTV在较长距离上表现出鲁棒的趋光性却几乎没有方向偏差(图4a、b)。将六根偏离中心位置的触手巧妙地级联,PTV能够自适应的旋转前进(图4c)。响应性触手会向光源方向弯曲并抵消倾覆力矩,从而在PTV爬上坡道时提供额外的稳定性(图4d)。由于聚合物基体自发诱导的非对称性和快速恢复特性,PTV的定向响应是即时的。PTV具备灵活操控的能力的同时还具有出色的方向和位置分辨率。在恒定光源的连续变化角度下,PTV可以完美地模仿中国书法汉字“自然”(图4e)中复杂的笔画运动。与在水面浸没时的趋光性不同,由于马兰戈尼对流效应,当PTV浮在气水界面上时,会避开光线(图4f)。

图4:PTV的水下操纵。

在这项研究中,作者团队通过调整水凝胶纳米复合材料内部的光-热-机械-流体相互作用,成功实现了人工趋光性。这种趋光性不依赖于对光源或边界条件的特殊要求。通过建立负反馈回路来调控水凝胶系统的运动,PTV能够在没有明显远距离偏离的情况下追踪光线,并能够在适度而持续的光照下精确地转向复杂的路径。考虑到PTV仅具有一个负反馈回路,因此探索涉及更多控制回路的策略可能会使这种不受约束、不需要电子元件、能够自给自足能源的材料系统具备多功能的调节行为。

上海交通大学机械与动力工程学院博士研究生侯国栋为该论文的第一作者,上海交通大学钱小石教授为论文的通讯作者,香港大学Nicholas X. Fang教授为共同通讯作者。本工作得到了国家重点研发计划项目(2020YFA0711500),国家自然科学基金项目(52076127),上海市自然科学基金项目(20ZR1471700, 22JC1401800),机械系统与振动全国重点实验室开放课题(MSVZD202211, GKZD020039/001)等项目的支持。

封面来源于图虫创意

“本文由新材料在线®平台入驻媒体号高分子科学前沿提供,观点仅代表作者本人,不代表本网站及新材料在线®立场,本站不对文章内容真实性、准确性等负责,尤其不对文中产品有关功能性、效果等提供担保。本站提醒读者,文章仅供学习参考,不构成任何投资及应用建议。如需转载,请联系原作者。如涉及作品内容、版权和其它问题,请与我们联系,我们将在第一时间处理!本站拥有对此声明的最终解释权。”